Introducción: Presento un análisis basado en la obra de Esther Díaz "Postmodernidad" sobre el papel del conocimiento científico en la sociedad, las características

de las concepciones sobre el conocimiento de la naturaleza a través del tiempo;

y de otro modo, como el conocimiento y

la ciencia tanto en la antigüedad, medioevo, la modernidad e incluso hoy en la

posmodernidad con la posciencia ha tenido grandes implicaciones en la cultura humana,

al estar tan relacionada con el poder, la ética, inserción histórica y en la

actualidad, con el mercado multinacional.

Todo el

conocimiento científico a lo largo de la historia es finalmente materia de

reflexión en el siglo XVII, cuando todas las ciencias naturaleza y/o

experimentales toman un auge espectacular. Quien se encarga de hacer esta

reflexión es efectivamente la Filosofía de la Ciencia o conocida también como

Epistemología. La epistemología formalista (tradición heredada) en realidad

solo hace justificación lógica y reconstrucción racional de las teorías

científicas) sin llegar a

considerar su relación con las prácticas sociales e históricas; con las fundamentaciones

que se separan de dicho monismo metodológico se presentan corrientes que nos

invitan hacer uso de una Postepistemología

histórica social que “toma en

cuenta las estructuras formales de las teorías científicas y las relaciona con

las inserción humana e histórica” (p.18)

La

tradición antigua afirmaba que toda aproximación al saber era una aproximación

desinteresada, sin embargo es importante acentuar que tanto el saber cómo el

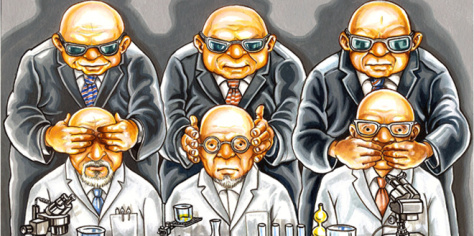

poder han sido fenómenos relacionados a lo largo de la historia humana. Es

fácil darnos cuenta como los grupos hegemónicos de poder se suelen apoyar de

edificaciones teóricas ideales que dan fundamento a su praxis. La filosofía

Platónica, Aristotélica, e incluso los primeros atomistas, nos muestra una

realidad que responde a una necesidad racional, una realidad que tiende a un

fin y donde el hombre queda subordinado a ideas rectoras superiores, es

decir que consiste en una teoría de orden jerárquico y con gran necesidad

lógica que responde a una praxis jerarquizada, dividida y ordenada. Por otro

lado nos encontramos con la tradición Sofista y Epicúrea, que muestran una cara

escéptica al dogmatismo filosófico, a su orden racional y su necesidad

absoluta; con Epicuro se introduce el azar, el desorden de la realidad a través

de su teoría atómica y con eso una realidad libre, pues ya “la armonía racional

no es eterna” (p.34).

En el

Medioevo la idea de Dios como regidor del destino humano, se traduce al sistema económico social en el sistema

feudal, el señor feudal como protector de su

siervo; también la filosofía medieval es una justificación de una

práctica jerarquizada de poder. En la modernidad con Newton se inicia un

dogmatismo científico en torno a las leyes absolutas y necesarias, que se

traducen también en la visión ética con Kant y el deber moral racional que “pretendía

encerrar lo caótico dentro de los límites de la objetividad temporal” (p. 18),

pero ya en la Posmodernidad se acepta la inestabilidad, el caos, los procesos

irreversibles, dejando de lado el absolutismo moderno, y lo más característico

es que ciencia y ética quedan escindidos, y aceptan la reflexión ética nada más

como instancia.

La

reflexión ética debe estar desde el

inicio del proceso científico; la ciencia ha tenido repercusiones gigantes en

la sociedad; los nuevos conocimientos de ingeniería genética, desarrollo

bélico y tecnología consumista suelen ser los mejores invertidos; mientras que "las investigaciones sociales, resultan poco rentables, por ser incómodas” (p.

23). Hoy la tecnología ocupa el lugar de verdad – poder, y las investigaciones

se realizar en función de su aplicación a la realidad, su eficacia se mide por

parámetros económicos establecidos por las leyes del mercado multinacional. La reflexión filosófica de la ciencia es una tarea totalmente

necesaria, porque cuestiona las prácticas científicas y sus implicaciones en la

historia social, cuestiona su valor y su naturaleza, y de ese modo su relación

con las demás instituciones sociales como es el mercado multinacional, la

educación y el derecho.

Elena Pacas

Bibliografía

Díaz, E. (2005). Postmodernidad.

Biblos.

Comentarios

Publicar un comentario